【1歳からの英語教育で迷っている方へ】

教材・教室を比較して向いている家庭をまとめました。 ▶︎ 1歳英語まとめページを見る

こんにちは、ぬんママです。産後の体と心のケア、どうしていますか?

私は初めての出産後、自宅での生活が想像以上に大変で、心身ともにギリギリ…。そんな時に頼ったのが 産後ケアでした。

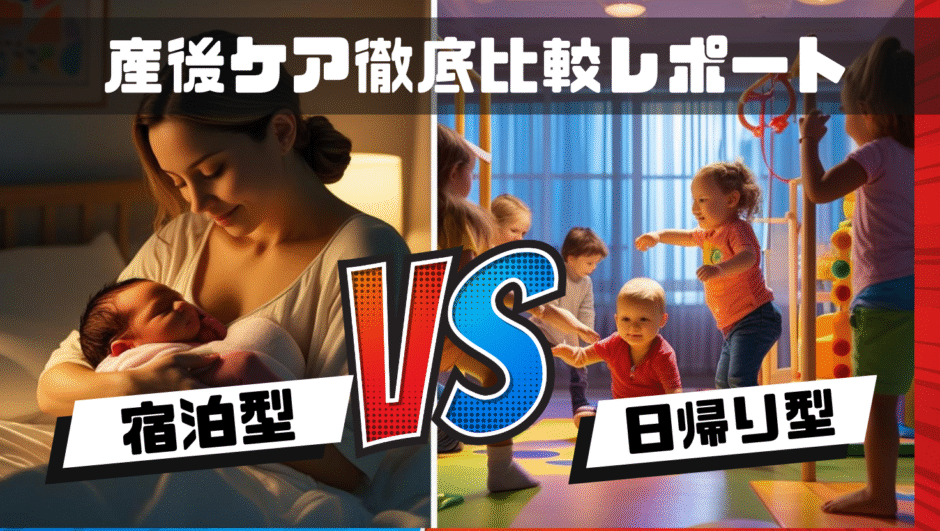

しかも私は、時期をずらして 宿泊型と日帰り型の両方を利用利用したので、「どっちがいいの?」「何が違うの?」と悩んでいるママに向けて、私のリアルな体験談をお伝えします。

これから産後ケアを検討している方の参考になるよう、料金や1日の流れ、感じたメリット・デメリットまで詳しくまとめました。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

そもそも産後ケアとは?

産後ケアは、産後のママの回復を目的としたサービスで生後すぐ~1歳まで受けられます。施設によって対象月齢は異なることもあるので、事前にしっかり調査しておくことが重要です。

産後ケアセンターや助産院、病院などで産後ケアを実施していますが、それぞれ受け入れできる対象条件が異なります。

出産からどのくらいたっているか、ママとベビーの健康状態、宿泊か日帰りかなど、さまざまな条件が合っていないと利用できません。

多くの自治体では産後ケア事業を行っているので、まずは自治体の子育て支援情報から産後ケアが使えるかどうかを調べてみましょう。

宿泊型と日帰り型の違いは、利用できる時間、そして提供される食事です。

日帰り型では朝~夕方の利用で、基本的にママの食事は昼食のみ提供されるのに対し、宿泊型は朝~次の日以降の夕方までの利用になるので昼食から提供され、昼食を食べて帰宅という流れが多いです。

産後ケアの内容はそのままで、時間とごはんの回数、費用が異なるイメージです。

私が宿泊型産後ケアを利用した理由と体験談

私は宿泊型、日帰り型の産後ケアを両方利用したのですが、初めは宿泊型、生後2か月の時の利用でした。

もともと産後ケアを利用するつもりだったので、育児がしんどくなるであろう連休明けに向けて、産後すぐに申請しました。

産後2か月と2週間で利用しましたが、まだ授乳は長くて3時間おき、夜もまとめて3時間までしか寝てくれなかったので、慣れたとはいえ結構しんどかったです。

年始の休みあけて1週間たったころに申請しましたが、使って本当に良かったです。

宿泊型の1日の流れをご紹介します。こんな流れで2泊を過ごし、最終日は昼食を食べて、14時ごろ病院を出るような感じでした。

娘を生んだ病院はそこまで大きくなかったので、出産する人優先でいっぱいになったら帰宅という事前予告がありましたが、タイミング悪くいっぱいに。通常は16時までのようですが、早めに帰宅しました。

初日は9:00にケア開始。朝食は出ません。この時に、授乳はできるだけ起こしてもらいたい(胸が張るから)ことを伝え、とにかく寝ました。

お昼ご飯はとても輝いていておいしかったです…。そのご、また寝て、空いた時間にシャワーを浴びて、日記を書いて、パソコンで記録をして…。

産後ケア施設(病院)から出ないという縛りはあっても、自分のために時間を使えることで心身の休養になりました。

いつも19時くらいにお風呂にしていますが、ケア施設で1番遅い時間が15時ということでこの時間に入れてもらいました。

さみしくなって授乳ついでに一緒に部屋でちょっと一緒に過ごしたり…笑

夕食・夜食を届けてもらい、ゆっくりごはん。1日の振り返りを書いて、しばらくして授乳。

夜中は24時・3時頃に授乳しますか?のナースコールがありましたが、1回スキップして寝かせてもらえただけでかなり楽でした!

部屋にスピーカーがついていて、向こうからはアラームなしでいきなり声がするタイプだったので、イヤホンもそのまま音流しもできませんでしたね…。

眠いけど胸が限界で授乳。終わったらすぐに預けました。

6:30起床のスケジュールだけど、ちょっと早めに起きて授乳。2日目のスタート。

7:00に朝食なのでそれまで一緒にゆったり。

宿泊して感じたのはメリットだらけだなと。とにかく夜寝れるのがよかったです!プロに任せられる安心感。

そしておいしいご飯をたくさん食べられるという…。私の利用施設は夜食もあったのでありがたかったです!

デメリットは金銭面と、外出できないこと。私は自治体の補助で1泊2,500円でしたが、通常の産後ケアだと5~6万円しますよね。そこまでは金銭的に余裕がないと出せないかも。

あとは長期間外出できないと、いくら休めてもちょっと窮屈に感じる人もいるかもしれません。私はインドアなのでよかったです、外出しないとしんどい人は事前に外出可能か確認をしておくといいでしょう。

私が日帰り型産後ケアを利用した理由と体験談

日帰り型の産後ケアは引っ越し先の自治体の補助が出るのが日帰り型のみだったからです。4か月ごろに引っ越して、完全ワンオペの日々で疲れたところで健康センターに連絡→予約完了の流れでした。

日帰り型の産後ケアを利用したのは、生後5か月と3週のころでした。自治体のシステム上、すぐには使えなくて、健康センターで相談をして産後ケアが必要だと認められれば使えるような感じでしたね。

そこまで基準が厳しいわけではないので、みなさんもしんどくなる前に申請をしておくといいと思います!

日帰りの1日の流れは、とてもあっという間でした…。本当に早かったです。

カウンセリングをして、どんな風に過ごすかを決めます。私はとにかく寝ました。

離乳食は施設で作ってくれました。そのあと授乳して、私は就寝。

私はゆっくりご飯を食べて、娘はその間に沐浴。

おやつがとにかくおいしかった!おやつ→離乳食→授乳→終了

15:45くらいにロビーで今日の振り返りをして終了。

日帰りで感じたメリットは、とにかく安くて気軽に使える!外出できない窮屈感もなく、「今日だけはめいいっぱい休む!」って思ったら、とにかく寝るだけで贅沢に時間を使えました。

デメリットは、とにかく早い。あっという間に利用時間が過ぎるのと、ごはんがお昼だけなので夕食は調達が必須です。私は今日は休む日、と決めていたので帰りにお惣菜を買って帰りました。

宿泊型と日帰り型を両方利用して感じたこと

宿泊型と日帰り型を両方利用した人はなかなかいないと思うので、ぜひ比較も記録していきたいと思います。

体の回復では宿泊型、心では日帰りのほうが楽になったように感じます。

宿泊型産後ケアは夜泣き対応がないことでかなり「寝不足感」がなくなりました。でもやっぱり、ケア施設に3日いてもできることは限られているので、ミシンで服を作りたい、カフェでゆっくりしたいなど上位の願望はかなえられず…

身体の回復よりも心の回復を優先するなら、半日ベビーシッターさんにお願いしたほうがいいかもしれません。

心の回復は、日帰り型の産後ケアのほうがよかったと思うのは、準備などが大げさにならず、自分に必要な休息をピンポイントでできるので、イベント感がなかったからだと思います。

準備も大変ではなく、日帰りだから休むだけでいいや~って感じで時間を使えるだけで、相談も少ししただけでしたが心が軽くなりました。

私は第一子での利用だったので、宿泊型を利用できましたが、産後ケア施設に小学生以下のこどもは立ち入り禁止だったので、子どもがいたら難しかったと思います。夫は面会に来るのも難しかったので、忘れものも厳禁です。

日帰りの産後ケアはそれに比べて上の子がいても利用しやすいなと思いました。同じ日の利用者さんが、上の子が小学生だったようですが、早めに切り上げて帰宅していたので、そういう使い方ができるのは魅力的です。

産後ケアを検討しているママへのアドバイス

産後ケアを検討しているママへのアドバイスや向いている産後ケアをまとめてみました!

初めての出産で上の子がいないママは、体の回復に宿泊型がおすすめです!上の子がいるママでも、とにかく「夜泣き」の対応がしんどいという方はご家族の協力を得てでも宿泊型の利用をするといいでしょう。

日帰り型がおすすめの人は上の子との折り合いを大事にしたい人や、気軽にちょっとだけ休みたい人です。

とにかく宿泊型よりも気楽に利用できるので、まず試しに利用してみたい人はぜひ利用してみてください!

事前に確認しておくべきことをまとめましたので、ぜひ産後ケアの申請をする際に参考にしてみてください!

- 宿泊・日帰りそれぞれの産後ケアを実施しているか

- 開始・終了時間

- 離乳食やミルクの持ち込み(ミルクはメーカーを聞いておくと◎)

- 哺乳瓶は何をつかっているか

- 外出は可能か

まとめ|両方使って本当によかった話

今回は宿泊型・日帰り型の両方の産後ケアを実際に使ってみた比較レポをご紹介してきました。

どちらにもメリット・デメリットはありますが、まず「産後ケア」を知りたい人は日帰りで試しに試してみるといいかもしれません。

どちらも心身の回復にかなり効果的で、日帰りは500円、宿泊は2,500円で利用できたのも嬉しかったですが、もう少し高くても全然出せる!って思いましたね。

ぬんママの知恵袋

ぬんママの知恵袋